| 本時の目標 |

| ア | 筆者の論理を分析し、評価するという作業を通して、自分の考えを深める。 |

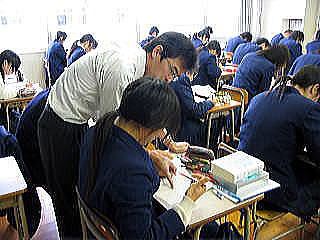

| 指導の実際(6/6) |

| 学習活動 | 指導と評価(※) | |||

| 導入 | ①本時の目標を確認する。 ②本時の目標を踏まえながら、第1時から第5時までのノートやワークシートを確認する。 |

○第1時から第5時までの授業を通して見えてきた筆者の論理に関する気付きや感想について分析し、筆者の論理を評価する作業を行うことを伝える。 ○特にワークシートの「気付き」の欄(分析・評価の材料)を振り返るように指示する。 |

||

| 展開 | ③分析・評価の方法を具体的に確認する。 (手順1) 筆者の論理や考え方について、ワークシートの「気付き」の欄に書き記した内容を参考にして価(価値判断)を行う。 (手順2) 自分が下した評価(価値判断)に関係すると思われる本文の主張や構成、具体例、キーワードの内容や関係性等について分析する。  (手順3) 分析した内容を基に、評価文を作成する。 ④ 作成した評価文について、グループで話し合う。 |

○分析の意図と評価の在り方について説明する。また、規範的分析(価値判断を含む分析)を行うことを伝える。 (留意点1)規範的分析についての説明 分析の仕方の一つで価値判断を交えた見方のことである。筆者の価値観(考え方)を、自らの価値観(考え方)を基に分析していくことを意図している。したがって、規範的分析における価値判断が、最終的な評価と結び付くことになる。 (留意点2)評価の方法の具体例についての説明 まず、本文の表現・内容について「よい・悪い」「賛成・反対」「共感・違和感」等の立場を決める。次に、それらの判断の根拠となっている考え方等を整理する。これらの作業のために規範的分析を行う。 ○文章全体についての評価でも、ある一部分についての評価でもどちらでも構わないことを伝える。 ○否定的な評価であっても、肯定的な評価であっても、必ず本文の表現に関する分析を行うように指示する。また、自分の評価に関する論拠として、別の論理や考え方を援用しても構わないことを伝える。 (留意点3)論拠となるものの具体例についての説明 ・本文中の語句等に関する一般的な概念 ・具体的な語句についての辞書の定義 ・自分が体験したことについての分析 ・他の評論文等の考え方や論理 ○ 論理展開に注意しながら、評価文を書かせる。 (生徒作品例-一部抜粋-) ★この文章の中に「人を殺せ、物を盗め、自分だけが得をしろという命令は、もう一人の自分がその被害者となって見つめてくるので不可能である。充実するためには、社会を裏切る命令をしてはいけない」という表現があるが、この意見には賛成できない。世の中には、殺人や強盗をすることが快楽となる人々がいる。その人たちの中には、見返してくる人などいないだろう。また、どこかの政治家のように社会を裏切って得た金で欲望を満たしている人々もいる。これらの人々は、確実にその時間は充実しているのだとすると、筆者のこの意見は成り立たないのではないだろうか。 ★私は筆者のように「命令=欲求」ととらえることにいささか違和感を感じる。ここで筆者の考えと同じようなとらえ方をしてみると、私は筆者の言う倫理に賛同することはできない。倫理の根底にあるのは、人として踏むべき道であり、筆者の言う欲求は必ずしも善になるとは言えず、考えようによっては偽善であることもあり得るため、そうなった時には倫理とは言えないように思うからだ。 ○小論文との関連性について説明する。 ※ 筆者の論理や考え方を分析し、評価している。 【ワークシート、観察】 ○分析の視点や評価の論拠を話し合うように伝える。 ○ 評価そのものが的確かどうかよりも、「分析がなされているか」「論拠を書いているか」という点に注目するように指示する。 ○「道徳・倫理」について自分の考えをまとめる作業を最後に行うことを伝え、他の生徒の「道徳観・倫理観」についても確認しておくように伝える。 |

||

| 終末 | ⑤筆者の論理や考え方についての分析・評価を基に、「道徳・倫理」についての自分の考えをまとめる。 | ○「本文とのつながり」や「自分の過去の体験」等を考慮に入れながら、「道徳・倫理」に対する自分の考えを振り返らせる。 | ||